ガラスは固体?流体?

はっきり言っておきますが、私は完全な文系人間で、物理や化学な

どは、中学の時に捨てました。

それなので、相当におおざっぱな理解に基づく話になりますので、

ご了承ください。

だいぶ前に、大学で物理を学んだ方から言われたことがありました。

「ガラスは固体ではないんですよ」

「????」

「正確には、安定した流体です」

「流体って流動体?液体ではないの?」

物理の世界では流動体というものは存在せずに、固体(結晶体)か

液体かの2つに区分されるのだそうです。

つまりは、固体と液体の中間の位置にあるらしいのです。

「ガラスがなぜ固まっているのか?未だにわかっていないんですよ」

「えっ!だって、ちゃんと形になっているわけだし」

謎が多いまま、私の理解としては「分子が安定している流動体」という

感じでした。

東京大学の論文

先日ツイッターを見ていたら、東京大学の論文についてツイートしている

人がいました。

ガラスについての論文らしいので、気になって見てみました。

ガラスは個体と液体の中間状態 東京大学大学院総合文化研究科

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0109_00442.html

東京大学と上海交通大学とフランス・グルノーブル大学の方々による

共同研究の結果です。

コンピューターシュミレーションを使って、ガラスの分子の動きを調べた

ら、通常の固体とは違った分子運動が起こっていることがわかったらしい

のです。

限界安定性

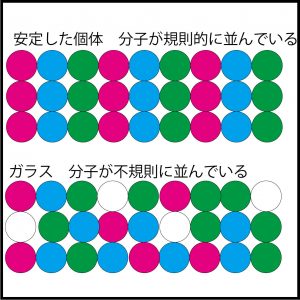

ものすごくおおざっぱな理解ですが、金属などの固体は規則性を持った

分子配列になっていて安定しているので、同じ成分の金属ならば、同じ

強度や伝導率を持っていると考えられます。

ガラスはこの分子配列が、ランダムと言うか、不規則になっていて、

非常に不安定は状態のようです。

分子と言うは、じっとしているわけではなく、たえず振動しているので

すが、ガラスに関しては、固体的な振動と液体的な振動の中間に位置し

しかも、その場所で振動しているわけではなく、たえず配置を変えながら

振動しているようです。

「分子が移動している」と言われる、なんだか不安定な感じがしますね。

論文の中ではこのことを「限界安定性」として、ギリギリで安定している

固体、というふうに位置付けています。

結論として

ガラスがギリギリのところで、固体のような形状を保っているということ

で衝撃に弱いということが、私にも理解出ます。

しかし「なぜギリギリを保っているのか」については、まだ解明されてい

ないようです。

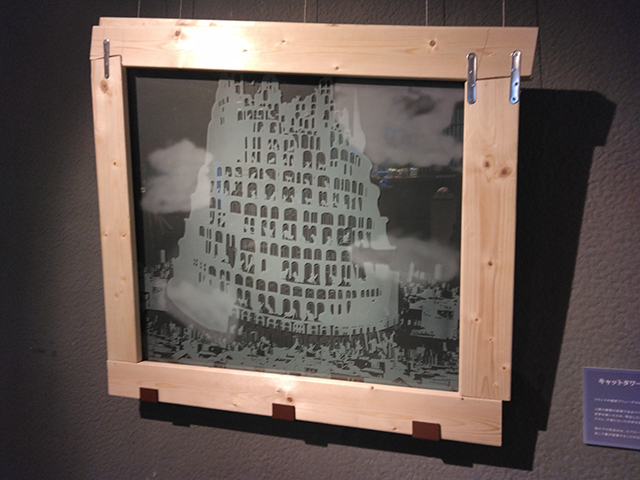

仕事の素材として、毎日扱っているガラスですが、まだまだ謎の多い素材

であるということ、とても不思議な感じがします。

このことで、ガラスに対する考え方が変わってくるように思います。

意外なところに、謎 があるものですね。